日本国憲法は国家権力の濫用を制約する制限規範です。そのために統治機構を定め,国家権力を規律しています。この統治機構の1つとして「国会」が定められています。

国会は,衆議院と参議院から構成され,両議院は国民に選ばれた国会議員によって組織されます。この国会は,国民の代表機関であるとともに,国権の最高機関とされ,唯一の立法機関でもあります。

日本国憲法における「国会」

憲法は,個人の尊厳を確保し,基本的人権を保障するために,国家権力を制限して人権侵害を防止するという制限規範性を有しています。

その制限規範性の具体化として,日本国憲法は国家機関についての定めを置いています。この国家機関に関する定めを統治機構と呼んでいます。そして、統治機構において設置されている国家機関の1つが「国会」です。

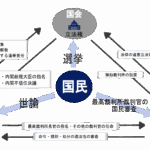

国家権力を制限するための基本原理として,国家権力を立法権・行政権・司法権に分立させて相互に抑制させるという権力分立(三権分立)の原理がありますが,この立法権を行使する国家機関に当たるのが国会です。

国会の地位

日本国憲法 第41条

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。日本国憲法 第42条

国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。日本国憲法 第43条

第1項 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

第2項 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

日本国憲法において,国会は,「国権の最高機関」であり,「唯一の立法機関」とされ(日本国憲法41条。以下、指定のない限り、条文番号は日本国憲法の条文番号です。),「全国民の代表機関」であるとされています(43条)。

国権の最高機関性

国会は「国権の最高機関」とされています(日本国憲法41条)。

もっとも,権力分立からすれば,各国家機関は対等でなければならないのが原則です。そのため,この国権の最高機関の意味は,あくまで全国民を代表する国会への政治的な美称にすぎないと考えられています。

ただし,現代において最も人権侵害の脅威となるのは肥大化した行政権です(行政国家現象)。したがって,権力分立における主眼も,行政権をいかに制限すべきかという点に移ってきています。

そこで,国権の最高機関という文言も単なる政治的美称でなく,行政権に対する抑制力としての国会の権能を強化すべきというような意味を含んだ実質的なものと捉えるべきであるという見解も有力です。

唯一の立法機関性

国会は,「唯一の立法機関」とされています(41条)。

この「唯一」という言葉には,立法は国会しか行うことができないという原則(国会中心立法の原則)と,立法は他の機関の関与なく国会のみですることができるという原則(国会単独立法の原則)が含まれています。

また,「立法」とは,実質的意味の法律を制定する国家作用のことをいいます。そして,実質的意味の法律とは,不特定多数の人・事件に適用されるべき一般的抽象的法規範を意味します。

全国民の代表機関性

国会は衆議院と参議院の両議院によって構成されます(42条)が,その両議院は全国民を代表する選挙された議員(国会議員)によって組織されます(43条)。

すなわち,国会は,国会議員という全国民の代表からなる国家機関なのです。このことを,国会の「全国民の代表機関性」と呼ぶことがあります。

われわれ国民の生活を規律する法律は,われわれ国民自身の意思(民意)が反映されたものでなければなりません。

したがって,法律を制定する国家権力(立法権)を有する国家機関は,国民の代表機関である国会でなければならないのです。

国会の構成・組織

国会は,衆議院と参議院によって構成されています(42条)。このように,2つの議院によって議会が構成される形態を二院制といいます。

ただし,両議院はまったく同じ権能というわけではなく,予算の先議権など衆議院に優先権が認められている場合があります。これを衆議院の優越といいます。

両議院は,国民の選挙によって選ばれた国会議員(衆議院議員・参議院議員)によって組織されます(43条)。

国会議員には,その活動の自由を保障するため,歳費受領権(49条),不逮捕特権(50条),免責特権(51条)といった特権が与えられています。

国会の権能

国会は唯一の立法機関ですから,その最も重要な権能は法律の制定権(41条,59条)ですが,それ以外にも以下のような重要な権能を有しています。

- 法律の制定権(41条,59条)

- 条約の承認権(61条,73条3号但書)

- 弾劾裁判所の設置権(64条)

- 内閣総理大臣の指名権(67条)

- 財政の監督権(83条)

- 予算の承認権(73条5号,86条)

- 憲法改正の発議権(96条)