この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

日本国憲法にはさまざまな規定がありますが,大きく分けるとすると,基本的人権の保障と統治機構に分けることができます。

統治機構とは,国会・内閣・裁判所という国家機関についての規律を定める規定のことです。憲法によって国家権力を制限するという憲法の制限規範性を具体化した規定といえます。

日本国憲法における統治機構

憲法とは、人権にとって最大の敵である国家権力を制限して基本的人権の保障を図るための国家の基本法です。日本国憲法においても、当然その理念は反映されています。

日本国憲法の中心は、もちろん第3章に定められている基本的人権の保障に関する規定ですが、もう1つの柱ともいうべき規定は、第4章以下の「統治機構」と呼ばれる規定です。

統治機構とは,国家を統治する仕組みやその制度のことをいいます。具体的に言うと、日本国憲法では、統治機構として「国会」「内閣」「司法」「財政」「地方自治」について規定しています。

憲法は国家の基本法ですから,国家の基本となるべき国家機関に関する規定を設けるのは当たり前といえば当たり前ですが,それ以上に,憲法によって,国家機関の権力を制限して,人権保障を確実にするという意義があります。

つまり,憲法で国家機関に対して厳格な規律を設けておくことによって,国家権力の濫用による人権侵害を抑制するのが狙いなのです。

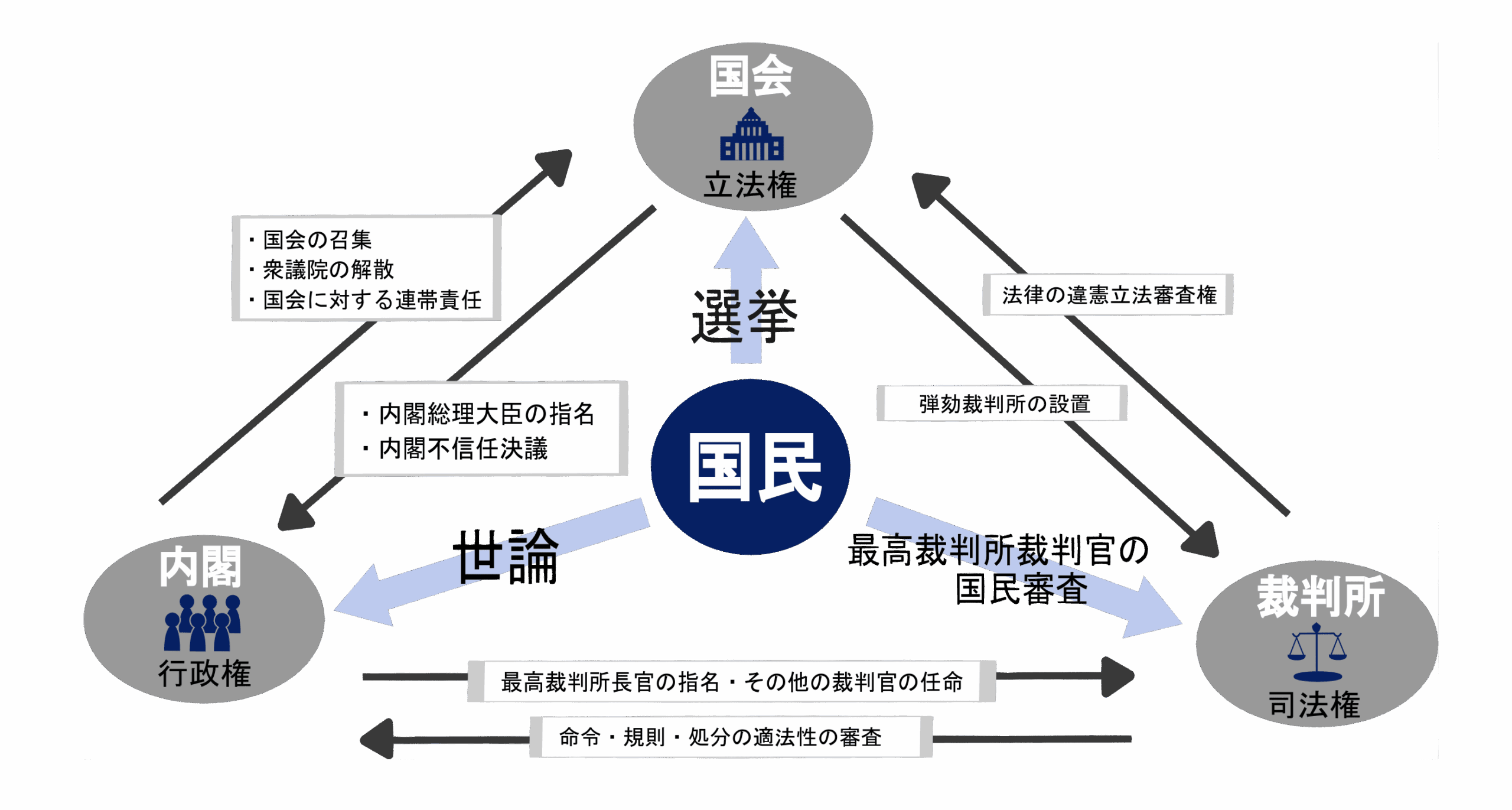

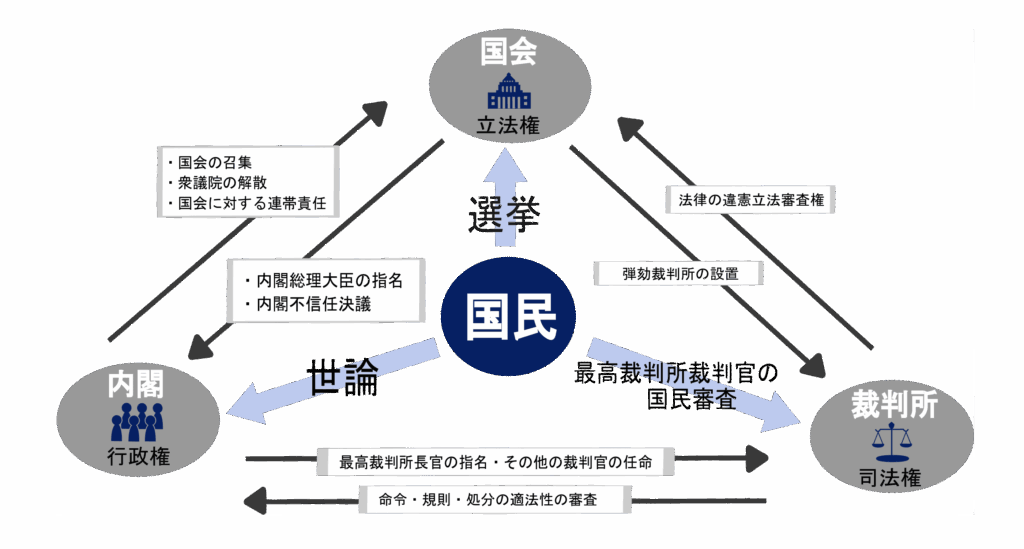

三権分立(権力分立)の原則

近代以降の憲法における統治機構の最も重要な原理は「三権分立(権力分立)」の原理です。

中世の絶対主義においては,立法・行政・司法というすべての国家権力を国王・君主が一手に握っていました。しかし,そのため国家権力による人権侵害に歯止めが効かず,重大な人権侵害が後を絶ちませんでした。

その反省から,国家権力を一点に集中することは危険であるという思想が生まれました。そして,そこから,国家権力を分立させることによって権力を分散し,さらに相互に監視させて濫用を防止するという思想が生まれました。

それが「権力分立」という思想です。国家権力の作用は「立法権」「行政権」「司法権」に分割できることから,「三権分立」とも呼ばれます。

また,中央の国家機関にのみ権力が集まることも,地方にとっては重大な人権侵害を生じさせるおそれがあるため,権力分立の思想は,中央国家機関の権力を,各地方ごとに分散させるという「地方自治」の思想にも発展しています。

日本国憲法においても,この三権分立・権力分立の原理が取り入れられています。そのため,統治機構として「国会(立法権)」「内閣(行政権)」「裁判所(司法権)」「地方自治」に関する規定が設けられているのです。

国会

日本国憲法上,国会とは,「国権の最高機関であつて,国の唯一の立法機関である」(41条)とされ,「衆議院及び参議院の両議院でこれを構成」(42条)するものであり,その「両議院は,全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」(43条1項)ものとされています。

そのため,国会は,全国民の代表機関であり,国権の最高機関であり,また国の唯一の立法機関であるといわれます。

国会の役割は,三権の1つである「立法権」を行使することです。立法とは,一般的抽象的法規範を制定する国家作用のことです。

国会には、国民の選挙によって選ばれた国会議員が、法律という法規範を制定する役割が与えられているのです。

内閣

日本国憲法上,「行政権は、内閣に属する」(65条)とされ,内閣は,「法律の定めるところにより,その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する」(66条)ものとされています。

上記のとおり,内閣は,三権の1つである「行政権」を有する国家機関です。行政権とは,国家作用のうちで立法・司法に属する作用を除いたものと解されています。

もっとも,内閣が唯一の行政機関というわけではなく,他の国家機関も行政権を有する場合があります。

そのため、内閣は,あくまで行政権を統括する機関であると解されています。これも行政権を内閣に集中させるべきではないという権力分立原理に基づくものです。

裁判所

日本国憲法上,「すべて司法権は,最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」(76条1項)ものとされ,「特別裁判所は,これを設置することができない。行政機関は,終審として裁判を行ふことができない」(76条2項)ものとされています。

この「司法権」とは,具体的な争訟について法を適用し宣言することにより,これを裁定する国家作用と解されています。そして、司法権は,原則として,最高裁判所および下級裁判所に属するとされているのです。

さらに,裁判所には,違憲法令審査権という強力な権限も認められています。これは,他の国家機関が制定した法令などが憲法に違反しないかどうかを判断する権限です。

つまり,裁判所には,司法権および違憲法令審査権を行使して,他の国家機関による人権侵害を抑制するという役割があるのです。そのため,裁判所は「人権の最後の砦」と呼ばれることがあります。

財政

わが国の財政は,そのほとんどが国民の税金によって賄われています。それだけに,税金がどのように使われるのかというのは,国民にとって最も重大な関心事項であるといえるでしょう。

そのため,憲法では,財政については「国の財政を処理する権限は,国会の議決に基いて,これを行使しなければならない。」(83条)として,財政民主主義を定めています。

財政民主主義とは,要するに,財政については国民の代表者たる国会の議決に基づいて行使しなければならないとすることにより,国民の民意を財政に反映させなければならないという原則です。

地方自治

前記のとおり,権力分立の原理は,国会・内閣・裁判所という中央の国家機関三権だけでなく,中央国家機関と地方の機関という点においても及ぼされています。すなわち「地方自治」という考え方です。

地方自治とは,各地方・地域の運営は,その地方・地域の住民の意思に基づくべきであり(住民自治),中央の国家機関から独立した機関によって行われるべきである(団体自治)という考え方です。

日本国憲法でも,この地方自治が取り入れられており,「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は,地方自治の本旨に基いて,法律でこれを定める」(92条)ものとされています。

また、地方公共団体の長・地方議会議員はその地方公共団体の住民の選挙によって選ばれ(93条),法律の範囲内で独自の条例を定めることができるとされています(94条)。

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

この記事が参考になれば幸いです。

憲法と資格試験

憲法は、国家の基本法です。そのため、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、公務員試験などの試験科目になっています。

憲法は「入口は広いが、出口は狭い」と言われることがあります。抽象的な議論が多いため、比較的取っつきやすい反面、学習が進むほどイメージをつかみづらく難解に感じるようになるということです。

独学では「本当にこの解釈で正しいのか?」と不安になることもあるかもしれません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。

STUDYing(スタディング)

・司法試験・予備試験も対応

・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座

・有料受講者数20万人以上・低価格を実現

憲法と資格試験

憲法は、国家の基本法です。そのため、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、公務員試験などの試験科目になっています。

憲法は「入口は広いが、出口は狭い」と言われることがあります。抽象的な議論が多いため、比較的取っつきやすい反面、学習が進むほどイメージをつかみづらく難解に感じるようになるということです。

独学では「本当にこの解釈で正しいのか?」と不安になることもあるかもしれません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。

STUDYing(スタディング)

・司法試験・予備試験も対応

・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座

・有料受講者数20万人以上・低価格を実現

参考書籍

憲法を深く知りたい方やもっと詳しく勉強したい方のために、憲法の参考書籍を紹介します。

憲法(第八版)

著者:芦部信喜 出版:岩波書店

憲法を勉強する人は全員読んでいるのではないかというくらい定番中の定番。著者が亡くなられてからも、改訂され続けています。不足する知識は他の本などで補えばよいだけなので、資格試験受験の基本書としても十分。憲法を勉強するなら読んでおかなければいけない本です。

日本国憲法論(第2版)

著者:佐藤幸治 出版:成文堂

憲法学の第一人者による概説書。レベルは高いです。初学者向きではありません。しかし、通説的見解とは異なる視点から論考されており、憲法の理解を深めることができます。

憲法(第五版)

編集:樋口陽一 出版:勁草書房

こちらも憲法学(特に比較憲法学)の第一人者による概説書。あまり受験向きではないかもしれませんが、より深く憲法を理解したいのであれば、読んでおくべき本です。

司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。

基本憲法Ⅱ 総論・統治

著者:木下智史ほか 出版:日本評論社

初学者からでも使えるテキスト。資格試験受験生向けに書かれているため、非常に読みやすい本です。司法試験以外でも使えると思えます。

憲法Ⅱ 総論・統治(第2版)

著者:渡辺康行ほか 出版:日本評論社

2分冊の体系書。共著ですが、内容に矛盾は感じません。ただし、初学者向きではありません。知識量は十分なので、辞書代わりに使えます。

憲法(第4版)伊藤真試験対策講座5

著者:伊藤真 出版:弘文堂

いわゆる予備校本。予備校本だけあって、分かりやすくまとまっています。知識量も十分です。学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。