実際に人の死亡が未確認であっても、その人が死亡したものとして扱う制度として「失踪宣告」があります。

失踪宣告とは?

ある人の行方が分からなくなった場合に,一定の要件を満たしたときは,その失踪した人を死亡したものとみなすという制度のことを「失踪宣告」といいます。

失踪者の財産関係を放置しておくと,関係者や家族がいつまでも不安定な状態に立たされることになってしまいます。

そこで,失踪者を死亡したものとみなして,その財産関係等について法的な安定を確保しようというのが失踪宣告制度の趣旨です。

この失踪宣告制度は,特に,相続との関係で問題となってきます。失踪宣告によって被相続人が死亡したものとして扱われると,相続を開始させることができるからです。

また,遺族に対する遺族年金等の公的な給付や生命保険金の発生などにも関わってきます。

失踪宣告の種類

失踪宣告には,普通失踪と特別失踪(危難失踪)の2種類があります。

普通失踪

民法 第30条

第1項 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。

普通失踪とは,事情を問わず,ある人の生死が7年間分からないという場合に認められる場合の失踪宣告のことをいいます(民法30条1項)。

普通失踪の場合,利害関係人が家庭裁判所に失踪宣告を請求(申立て)することになります。そして,生死が不明になってから7年間が満了したときに死亡したものとみなされます。

特別失踪

民法 第30条

第2項 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。

特別失踪とは,戦地に臨んだ人,沈没した船舶の中にいた人,戦災や震災など死亡の原因となるといえる危難に遭遇した人について,その戦争が終わった時,船舶が沈没した時,または危難が去った時から1年間が経過しても生死が明らかでないという場合に認められる失踪宣告です。

この特別失踪は,危難失踪とも呼ばれます。

特別失踪の場合も,利害関係人が家庭裁判所に失踪宣告を請求(申立て)をすることになります。そして,危難が去った時に死亡したものとみなされます。

失踪宣告の効果

前記のとおり,家庭裁判所による失踪宣告によって,その失踪者を死亡したものとみなすことになります。

死亡したものと「みなす」ということの意味

死亡したとものと「みなす」というのは,単に死亡したものと推定するというだけではなく,死亡したものとして法律上取り扱うということです。

認定死亡制度の場合のように単なる推定にすぎないのであれば,死亡と扱われた人が実際に生きていたことが分かった場合,生きていたことを証明すれば,その推定を覆すことができます。

ところが,失踪宣告は,上記のとおり推定ではなく「みなす」ものです。

そのため,仮に失踪宣告を受けた人が生きていることが判明したとしても,すでに死亡としてみなされてしまっている以上,単に生きていることを証明しただけでは,失踪宣告を覆すことができないのです。

この失踪宣告を覆すためには,別途,家庭裁判所に対して,失踪宣告取消しを申し立てて,取消しの決定を受ける必要があります。

死亡したとみなされる時期

前記のとおり,この死亡したとみなす時期については,普通失踪と特別失踪では違いがあります。

普通失踪の場合には,生死不明になってから7年間が満了した時に死亡したとみなされることになり,特別失踪の場合には,危難が去った時に死亡したとみなされることになります。

相続の開始

失踪宣告によって被相続人が死亡したとみなされることになった時に,相続が開始することになります。

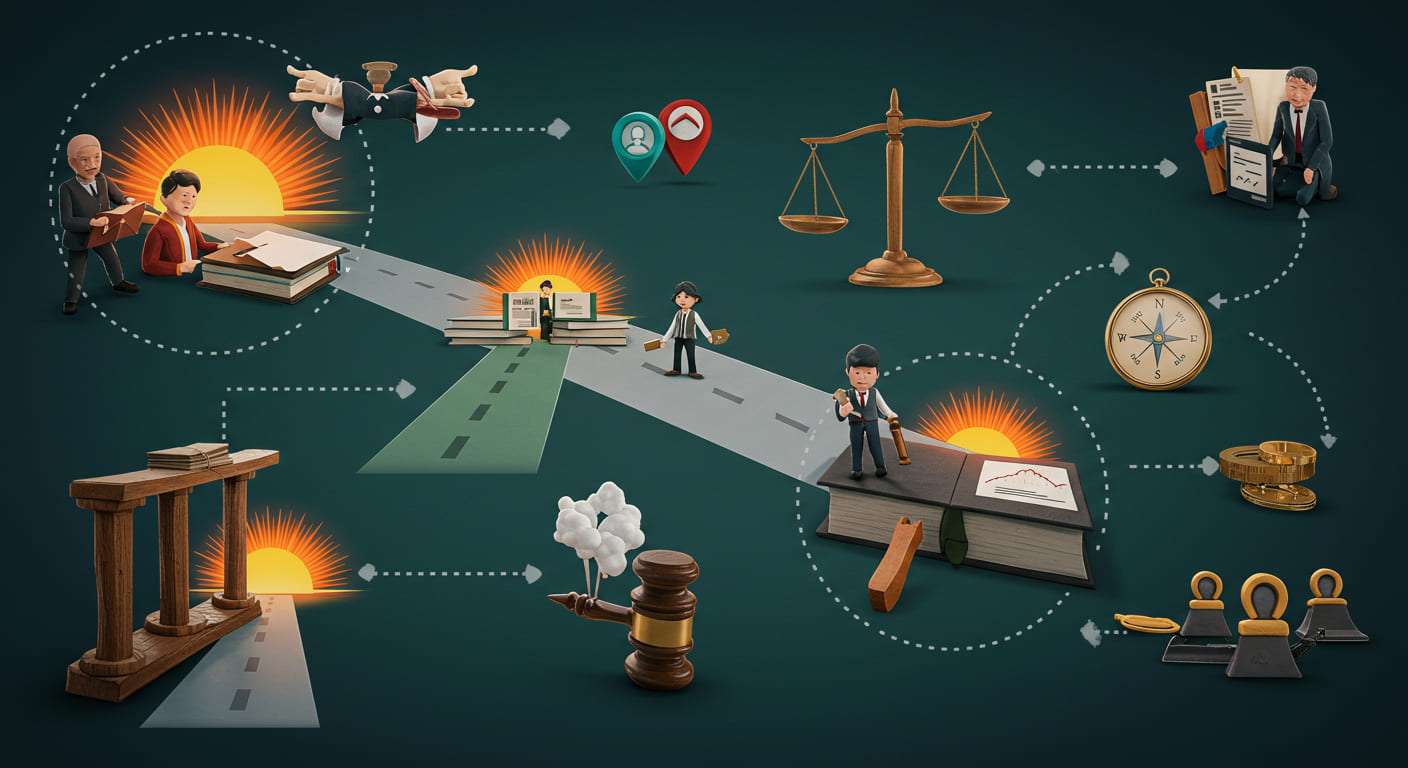

失踪宣告の手続

失踪宣告は,普通失踪・特別失踪のいずれの場合も,利害関係人が家庭裁判所に失踪宣告を請求することから始まります。

利害関係人とは,失踪宣告をすることによって法律上の利害関係を有する人のことです。配偶者,子,親など相続人になる人だけでなく,受遺者や保険金の受取人なども利害関係人に当たります。

家庭裁判所に請求するというのは,具体的にいえば,失踪宣告の審判を申し立てるということです。申し立てる家庭裁判所は,失踪した方の住所地を管轄する家庭裁判所になります。