不法行為責任の特殊な類型の1つに「使用者責任」があります。使用者責任とは、事業の執行により従業員が他人に損害を与えた場合に、その使用者(雇い主・会社等)が損害賠償責任を負担するというものです。

使用者責任とは

民法 第715条

第1項 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

第2項 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

第3項 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

不法行為の被害に遭った場合,被害者は,加害者等に対して損害賠償を請求することができます。その根拠の基本となるのは,民法709条の不法行為責任です。

この不法行為責任は,基本的に直接的な加害者を想定しています。もっとも,この不法行為責任には,特殊の不法行為と呼ばれる特別な不法行為責任がいくつか設けられています。

その1つが,民法715条に規定されている「使用者責任」です。

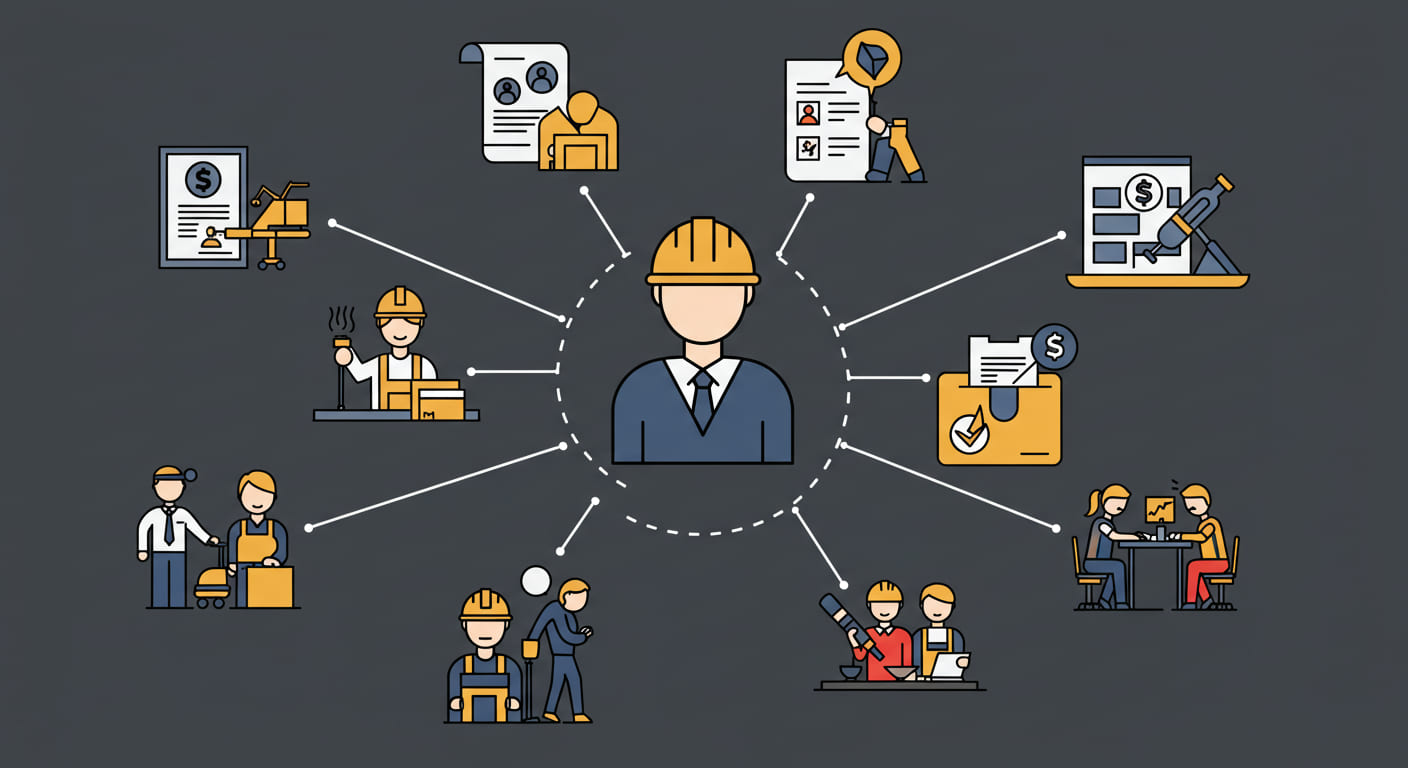

使用者責任とは,前記条文に規定されているとおり,事業の執行によって他人に損害を与えた場合、その不法行為者の使用者(雇い主・会社等)が損害賠償責任を負担するという法的責任のことをいいます。

使用者責任の趣旨

不法行為の原則からいえば,不法行為責任を負担すべきは,実際に不法行為を行い他人に損害を与えた者であるはずです。

ところが,使用者責任においては,使用者自身は実際の不法行為をしていないにもかかわらず,不法行為者と同様の損害賠償責任を負担することになります。

その趣旨・根拠は「報償責任の原理」にあります。すなわち,使用者は,被用者を使用することによって利益を得ている以上,その被用者の使用によって生じた損害についても責任を負担すべきである,という考え方にあります。

使用者責任の効果

前記のとおり,使用者責任の効果は,損害賠償責任です。つまり,被害者は,使用者に対しても損害賠償を請求できるということです。

また,使用者に代わって事業を監督する者も,使用者と同等の責任を負うとされています(民法715条2項)。

なお,この使用者責任に基づき,使用者等が被害者に対して損害賠償を支払った場合,使用者は,不法行為者である被用者に対して求償できます(民法715条3項)。

ただし,支払った損害賠償の常に金額の全額を被用者に対して求償できるわけではなく,公平の観点から一定限度に制限される場合もあります。

使用者責任の要件

使用者責任が成立するためには,以下の要件が必要となります。

- 使用者が、ある事業のために他人(被用者)を使用していること

- 被用者に不法行為責任が成立すること

- その不法行為が「その事業の執行について」行われたものであること

- 使用者が,被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときでないこと

上記のとおり,使用者責任が成立する前提として,そもそも被用者について一般の不法行為責任が成立する必要があります(なお,不要とする見解もあります。)。

そして,「使用者」責任というくらいですから,不法行為者の使用者,すなわち事業のために他人を使用していることが要件となります。

ただし,必ずしも雇用関係に限定されるわけではありません。実質的に指揮命令監督をする関係にあれば,他人を使用しているといえると解されています。

また,被用者による不法行為が,事業の執行についてなされたものである必要があります。事業執行以外の場面で不法行為が成立したとしても,使用者は利益を得ているとはいえず,報償責任の原理が妥当しないからです。

なお,使用者責任の場合,被害者は,被用者の故意・過失を立証する必要はありますが,使用者に故意・過失があったことを立証する必要はありません。

逆に,使用者側で,被用者の選任およびその事業の監督について相当の注意をしたことまたは相当の注意をしても損害が生ずべきであったことを立証しなければならないとされています(民法715条1項ただし書き)。