配偶者居住権とは,被相続人の配偶者が,被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合,原則として終身の間(亡くなるまでの間),その居住していた建物の全部について無償で使用・収益できる権利のことを言います(民法1028条1項柱書本文)。

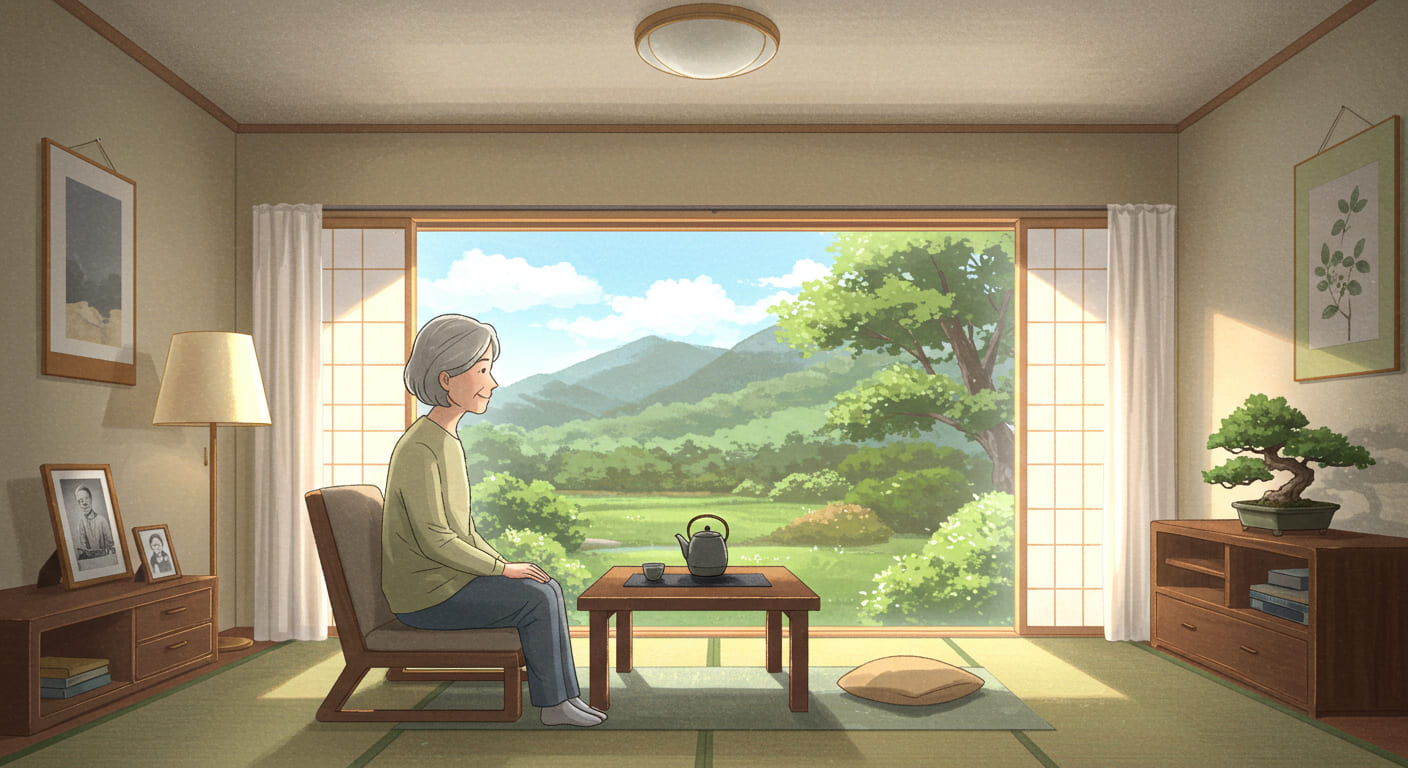

相続における配偶者居住権

- 民法 第1028条 第1項

第1項 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。- 第1号 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。

- 第2号 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

- 第2項 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。

- 第3項 第903条第4項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。

高齢化が進む現代においては,被相続人が死亡した場合,被相続人が所有する建物に居住していた配偶者の居住の権利をどのように保護すべきかという点が重要な課題とされてきました。

そこで,改正民法(令和2年4月1日施行)では,被相続人の配偶者の居住の権利を確保するために,新たに「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」という制度が設けられました。

このうち配偶者居住権とは,被相続人の配偶者が,被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合,終身の間(亡くなるまで),その居住していた建物の全部について無償で使用・収益できる権利のことを言います(民法1028条1項柱書本文)。

配偶者居住権の内容

配偶者居住権が認められた場合,配偶者は,終身の間(配偶者が亡くなるまでの間),相続開始の時に居住していた被相続人の財産に属する建物の全部を,無償で,使用・収益することができるようになります。

配偶者居住権の場合,単に使用するだけでなく,収益権も認められます。したがって,被相続人の生前に被相続人や配偶者が居住建物の収益をしていた場合,その収益権を引き継ぐことが可能です。

また,配偶者居住権は無償です。したがって,居住建物の所有者等に対して,使用収益の対価(賃料等)を支払う必要がありません。

配偶者居住権の及ぶ範囲は「建物の全部」です。配偶者が,相続開始前には居住建物の一部しか居住に使用していなかったとしても,建物の全部について使用収益権が認められます(民法1032条1項ただし書き)。

存続期間は,原則として終身の間(配偶者が亡くなるまでの間)です。ただし,遺産分割,遺贈または家庭裁判所の審判で一定の存続期間を定めることは可能です。

配偶者居住権の法的性質

配偶者居住権の法的性質は,民法上,賃借権に類似する法定債権と捉えられています。配偶者居住権の債権者は生存配偶者であり,債務者は居住建物の所有者です。そのため,賃借権に近い制度設計になっています。

ただし,配偶者居住権はあくまで生存配偶者の居住を確保するための特別な債権ですから,賃借権そのものではありません。したがって,配偶者居住権特有の効力もあります。

また,配偶者居住権は譲渡性を有しないとされています。したがって,他の相続人から同意を得ていたとしても,第三者に譲渡することはできません(民法1032条2項)。

仮に何らかの事情で居住建物から転居する場合でも,配偶者居住権を譲渡することはできません。

さらに,譲渡性を有しないことから,配偶者居住権は強制執行の対象にもなりません。

配偶者居住権の成立要件

配偶者居住権が認められるためには,以下の要件を充たしている必要があります。

これらの要件を充たしていなければ,配偶者居住権は認められません。

なお,民法上,配偶者居住権の要件として死因贈与によることは規定されていませんが,死因贈与契約によっても,配偶者居住権が認められると解されています。

配偶者居住権の効力

前記のとおり,配偶者居住権が認められる場合,配偶者は,終身の間(配偶者が亡くなるまでの間),居住建物の全部を無償で使用することができるだけでなく,無償で収益の用に供することができます。

したがって,単に居住のために使用するだけでなく,被相続人の生前に被相続人または配偶者が居住建物の収益をしていた場合には,相続開始後に配偶者がその収益を引き継ぐことも可能と解されています。

ただし,居住の目的または従前の用法に従って,善良な管理者の注意をもって,居住建物を使用・収益しなければいけません(民法1032条1項本文)。

また,居住建物の所有者の承諾を得なければ,居住建物を改築・増築したり,第三者に使用収益させることはできません(民法1032条3項)。

配偶者が善管注意義務に違反しまたは無承諾で増改築・第三者に使用収益させた場合,居住建物の所有者は,相当の期間を定めて是正を催告でき,配偶者がこの催告に応じなかった場合には,配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができるとされています(民法1032条4項)。

もっとも,配偶者は,居住建物所有者の承諾を得なくても,使用収益に必要な範囲で居住建物を修繕することはできます(民法1033条1項)。

居住建物の修繕が必要であるにもかかわらず配偶者が修繕をしない場合,居住建物所有者自ら修繕することができます(民法1033条2項)。

さらに,居住建物についての通常の必要費は,配偶者が負担します(民法1034条1項)。

配偶者居住権の対抗要件

生存配偶者が,配偶者居住権を有することを,居住建物について物権を取得した第三者に対抗するためには,配偶者居住権設定登記を備えなければなりません(民法1031条2項,605条)。

例えば,第三者が,居住建物所有権を所有者相続人から買い取った場合,配偶者居住権の登記を備えていないと,配偶者は,その第三者に対して配偶者居住権があるので居住建物を使用するということを主張できないということです。

居住建物の所有者には,配偶者に対し,配偶者居住権設定登記を備えさせる義務が課せられています(民法1031条1項)。

配偶者居住権設定登記を備えている場合,配偶者は,居住建物の占有を妨害している第三者に対して妨害の停止を請求でき,居住建物を占有している第三者に対して居住建物の返還を請求できます(民法1032条2項,605条の4)。

配偶者居住権の財産評価

配偶者居住権は,相続財産そのものではありませんが,相続財産である居住建物を無償で使用収益できるという強力な効果がありますから,財産的な価値があります。

そのため,生存配偶者が配偶者居住権を取得した場合,その財産的価値に相当する金額を相続したものとして扱うことになります。

配偶者居住権の評価方法については,まだ確定したものがありません。今後の運用によって定まっていくことになります。

なお,共同相続人間の遺産分割協議において配偶者居住権の評価額を決める際の参考として,法務省から簡易な評価方法が紹介されています。また、税務上のものではあるものの、国税庁の評価方法も参考にできるでしょう。

配偶者居住権の消滅

配偶者居住権は,以下の場合に消滅します。

- 配偶者が死亡した場合(民法1036条,597条3項)

- 遺産分割協議,遺贈または家庭裁判所の審判によって存続期間を定めていた場合は,その存続期間が満了したとき(民法1036条,597条1項)

- 居住建物が全部滅失した場合(民法1036条,616条の2)

- 居住建物が配偶者の財産に属することになった場合(ただし,配偶者が共有持分を取得した場合でも,他に共有者がいるときは消滅しません。民法1028条2項)

- 配偶者が配偶者居住権を放棄した場合

- 配偶者が善管注意義務に違反しまたは無承諾で増改築・第三者に使用収益させたことについて,居住建物の所有者が,配偶者に対し,相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず,配偶者が催告に応じなかったため,配偶者居住権を消滅させる意思表示をした場合(民法1032条4項)

配偶者居住権が消滅した場合,配偶者は,居住建物を返還する義務を負います(民法1035条1項本文)。

この場合,配偶者は,居住建物に附属させたものがあればそれを収去し,通常損耗や経年劣化によるものを除いて,建物を原状回復して返還しなければなりません(民法1035条2項,599条,621条)。

ただし,配偶者が居住建物について共有持分も有している場合には,居住建物の所有者は,配偶者居住権が消滅したこと理由として居住建物の返還を求めることはできません(民法1035条1項ただし書き)。

なお,配偶者が亡くなった場合,配偶者居住権はその配偶者の相続人には相続されず,権利が消滅します。