改正民法(令和2年4月1日施行)により,被相続人の配偶者の居住の権利を保護するため,新たに「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」の制度が設けられました。生存配偶者に対し,それまで住み続けてきた被相続人所有の建物に居住する権利を付与するという制度です。

これらの制度は,令和2年4月1日以降に開始された相続について適用されます。他方,同日より前に開始された相続には,配偶者居住権および配偶者短期居住権の適用はありません。

したがって,同日より前に相続が開始された場合において生存配偶者の居住を確保するためには,生存配偶者が遺産分割(または遺言)で居住建物の所有権を承継するか,生存配偶者と所有権を承継した相続人等との間で使用貸借または賃貸借契約を締結する方法をとることになるでしょう。

配偶者の居住権保護の必要性

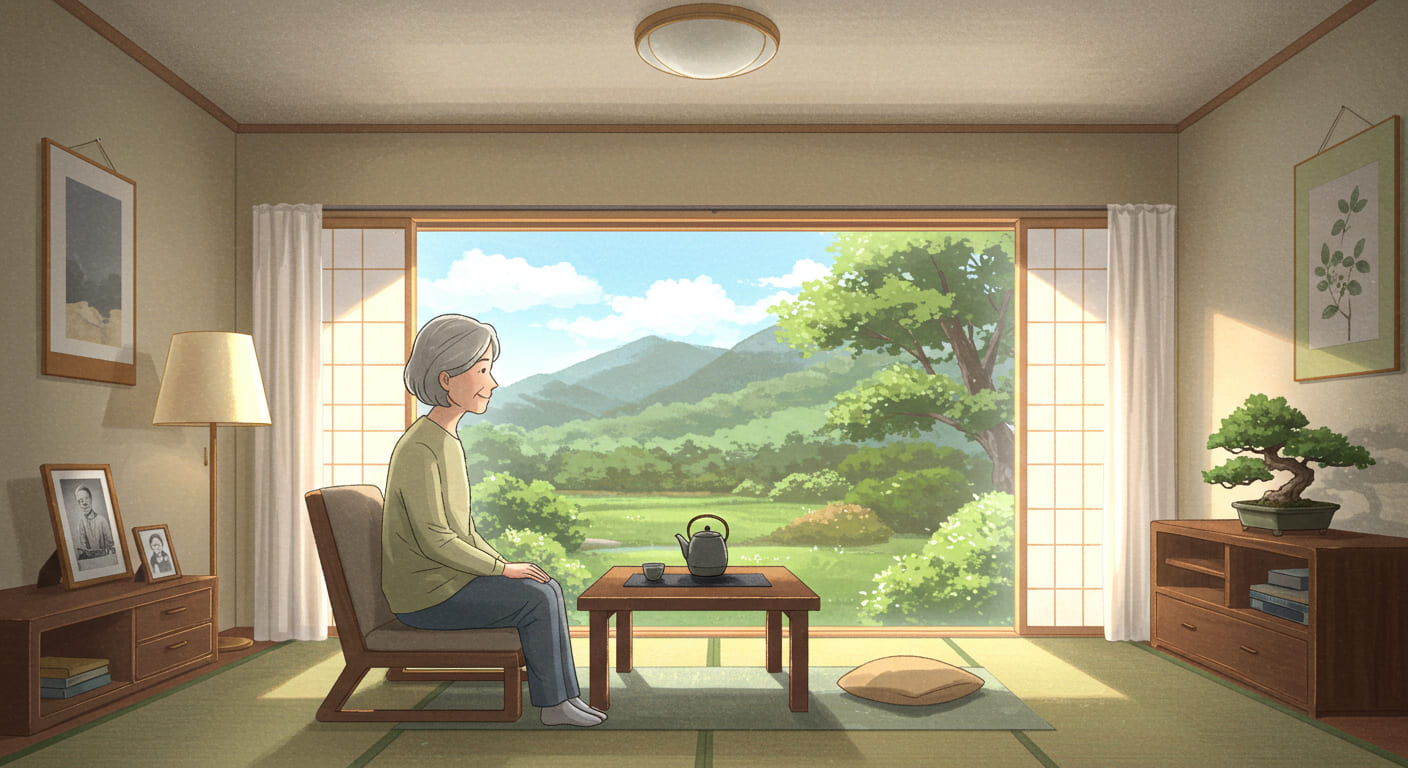

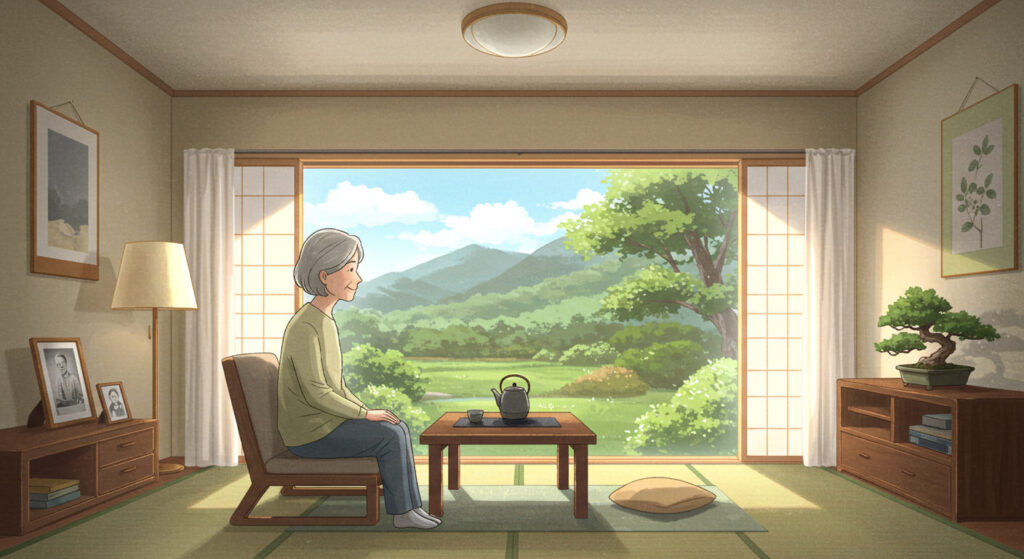

被相続人が所有する不動産に,被相続人と一緒にその配偶者が居住していることがよくあります。例えば,夫名義の建物に,妻も一緒に居住している場合です。

現在の高齢化社会においては,配偶者が,長年にわたり,被相続人が有する不動産に住み続けていることも少なくありません。

配偶者としては,それまで住み続けてきた住居に引き続き済んでいたいと希望するのが通常です。

高齢であれば,新たな場所で生活を始めるのは負担が大きくなるので,それまでの住居に住んでいたいという希望はより大きいでしょう。

この点,被相続人が亡くなると,その不動産は相続財産として扱われますが,相続人が配偶者しかいなければ,その不動産は配偶者に相続されるので,配偶者は,引き続きその不動産に住み続けることができます。

これに対し,配偶者以外にも相続人がいる場合,遺産分割の内容によっては,配偶者以外の相続人に不動産の所有権が承継されることもあります。

その場合,不動産の所有権を取得した相続人が承諾をしなければ,配偶者はその不動産を出ていかなければならないこともあるでしょう。

また,仮に遺言や遺産分割で不動産の所有権を配偶者が取得したとしても,他の相続人に対して代償金を支払ったり,遺留分侵害額の請求に応じなければならないため,結局,不動産を手放さなければならなくなることも少なくありません。

配偶者が相続によって住居を失うことになった場合,その配偶者の生存権が脅かされるおそれがあります。高齢であれば尚更です。

そこで,生存配偶者の居住の権利をどのように保護すべきかは,社会の高齢化に伴い,相続における大きな問題の1つとなっています。

令和2年4月1日以降に相続が開始した場合

前記のような問題意識を踏まえて,改正民法(令和2年4月1日施行)では,配偶者の居住の権利を保護するために,新たに「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」という制度が設けられました。

これらは,生存配偶者に対し,それまで住み続けてきた被相続人所有の建物に居住する権利を付与するという制度です。

配偶者居住権および配偶者短期居住権が付与されることにより,生存配偶者は,所有権を承継していなくても,被相続人所有の建物に済み続けることができます。

また,所有権ではないため,財産としての評価額はかなり低くなります。そのため,高額の建物所有権を取得することによってそれ以外の財産を取得できず,生活を維持できなくなるというおそれも小さくなります。

この配偶者居住権および配偶者短期居住権は,令和2年4月1日以降に相続が開始された場合(被相続人が死亡した場合)に適用されます。

配偶者居住権

配偶者居住権とは,被相続人の配偶者が,被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合,終身の間(亡くなるまで),その居住していた建物の全部について無償で使用・収益できる権利のことを言います(民法1028条1項柱書本文)。

生存配偶者に配偶者居住権を付与するためには,遺産分割協議,遺言(遺贈)または家庭裁判所による審判が必要です(民法1028条1項各号,1029条)。

配偶者居住権の存続期間は,遺贈・遺産分割協議・家庭裁判所の審判で別段の定めをしない限り,その配偶者の終身の間,つまり,配偶者が亡くなるまでの間とされています(民法1030条)。

配偶者居住権には,居住建物の使用権だけでなく,収益権も認められています。また,使用収益に必要な範囲で建物を修繕することもできます(民法1033条1項)。

この配偶者居住権は無償です。したがって,建物所有者に対して,使用収益の対価(賃料等)を支払う必要はありません。

ただし,生存配偶者は,居住建物の使用収益について善管注意義務を負います(民法1032条1項)。

また,配偶者居住権を第三者に譲渡することはできず,所有者の承諾がなければ,居住建物を改築したり,第三者に使用収益させることはできません(民法1032条2項,3項)。

居住建物についての通常の必要費は,生存配偶者が負担する必要があります(民法1034条)。

なお,配偶者居住権を第三者に主張するためには,対抗要件(配偶者居住権設定登記)を備えていなければなりません(民法1031条)。

配偶者短期居住権

配偶者短期居住権とは,被相続人の配偶者が,被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合に,一定の期間,その居住建物所有権を相続または遺贈により取得した者に対して,居住建物について無償で使用することができる権利のことを言います(民法1037条1項柱書本文)。

居住建物について生存配偶者を含む共同相続人が遺産分割をすべき場合には,配偶者短期居住権の存続期間は,遺産分割によって居住建物の帰属が確定した日または相続開始時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までとなります(民法1037条1項1号)。

他方,居住建物について生存配偶者が遺産分割の当事者とならない場合には,居住建物所有権を相続または遺贈により取得した者が配偶者短期居住権消滅の申入れをした日から6か月を経過する日までとなります(民法1037条1項2号)。

配偶者短期居住権も無償です。したがって,建物所有者に対して,使用の対価(賃料等)を支払う必要はありません。

ただし,配偶者短期居住権の場合,配偶者居住権と異なり,生存配偶者に認められるのは使用権のみです。収益権までは認められていません。

また,生存配偶者は,居住建物の使用について善管注意義務を負います(民法1038条1項)。

配偶者短期居住権も,第三者への譲渡,所有者の承諾なく第三者に使用させることはできません。通常の必要費は,生存配偶者が負担します。ただし,居住建物の修繕は可能です(民法1041条,1032条2項,1033条,1034条)。

令和2年4月1日より前に相続が開始した場合

前記のとおり,配偶者居住権や配偶者短期居住権は,令和2年4月1日以降に開始された相続について適用されます。

したがって,令和2年4月1日より前に相続が開始していた場合(被相続人が亡くなっていた場合)には,配偶者居住権や配偶者短期居住権は認められません。

生存配偶者の居住を確保するためには,生存配偶者が遺産分割で居住建物の所有権を承継するか,生存配偶者と所有権を承継した相続人等との間で使用貸借または賃貸借契約を締結する方法をとることになるでしょう。