自己破産には,破産管財人が選任されずに簡易に手続が終結する「同時廃止」という類型があります。

同時廃止の場合,裁判所への申立て前に,債権,資産,免責の調査を行った上で,自己破産の申立書(破産手続開始・免責許可の申立書)を作成し,それを裁判所に提出する方式で自己破産の申立てをします。

申立て後,裁判所の審査を経て同時廃止と判断された場合には,破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定がされ,破産手続は終了します。

ただし,免責の手続は終了していませんので,後日(概ね2~3か月後),免責審尋の手続が行われ,裁判所において免責を許可するかどうかが判断されます。

このページでは、同時廃止手続の流れについて説明します。なお、弁護士等に依頼することを想定した流れになっています。

自己破産の申立てまでの事前準備

弁護士等との相談・依頼

自己破産において同時廃止の申立てをするためには、法律の専門家に相談・依頼することが必要となってきます。

現在では,ほとんどの法律事務所などで自己破産を含めた債務整理に関する無料相談を行っていますので、まずは相談をしてみて、良い弁護士等が見つかれば依頼をします。

なお、相談や依頼については、事務所によって手続が異なります。

専門家との相談では,貸金業者,その業者との取引の期間,現在の債務の残高,資産の状況,借入れの原因,家計の状況などを話し,自己破産が可能かどうか,同時廃止として進めることができるのかなどを相談することになります。

▼

受任通知の送付・取引履歴の開示請求

自己破産申立てを行うことになった場合、弁護士等が、まずは、債権者に対して受任通知(介入通知)を送付します。また、返済を停止します(むしろ、返済してはいけないことになります。)。

返済を停止しても、受任通知の送付によって,債権者からの直接の取立ては停止されます。通常,受任通知は,弁護士等との委任契約締結の日に送付されます。

また,受任通知の送付と同時に,債権の金額や内容などを届け出てもらうよう請求し,貸金業者に対しては,取引履歴の開示も請求します。

▼

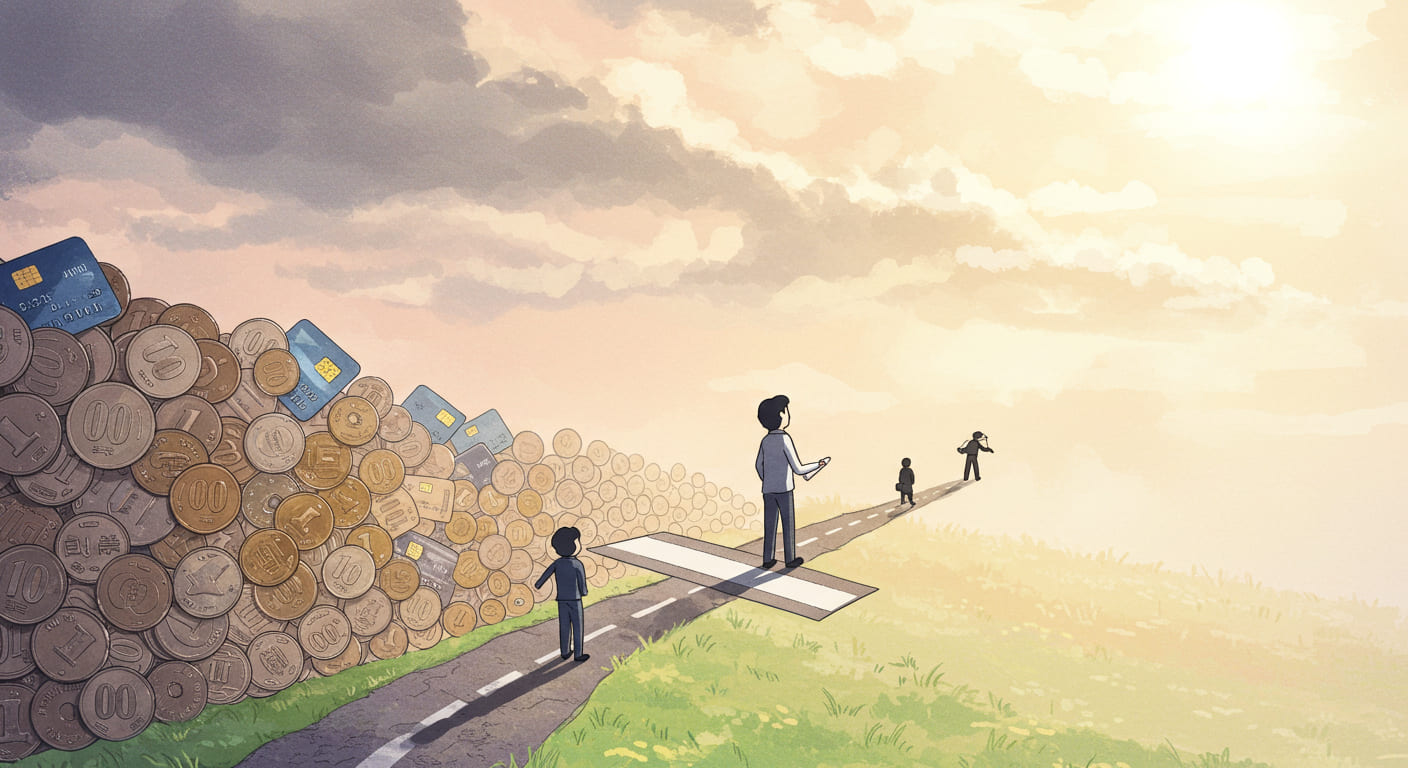

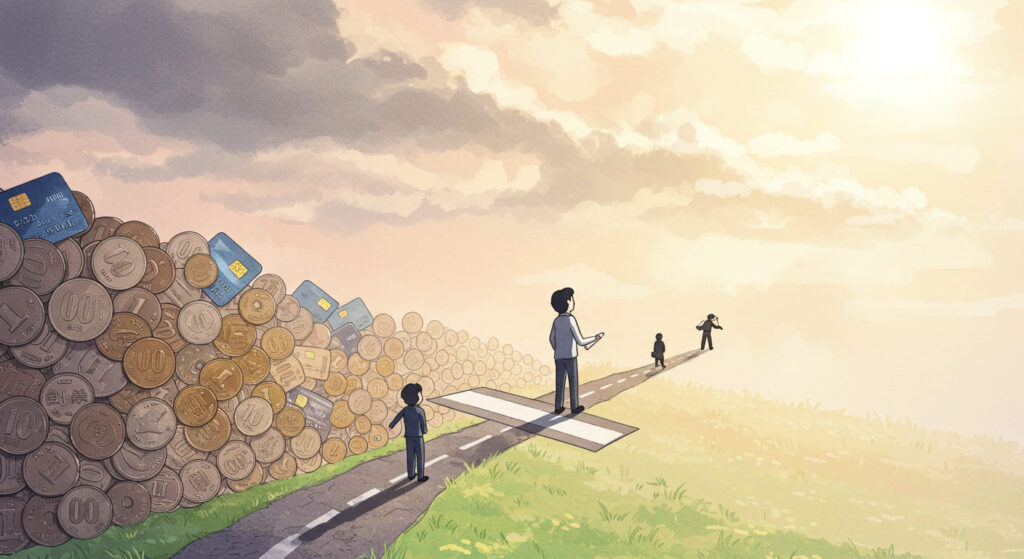

債権調査・過払い金返還請求

債権者から提出された債権届をもとに債権額やその内容を調査します。

貸金業者から取引履歴が開示された場合には,引き直し計算をして利息制限法に従った債権額を確定し,場合によっては,過払金の返還を請求します。

交渉による過払い金の返還が難しい場合には,訴訟を提起し,過払金を回収することになる場合があります。

▼

資産・家計状況の調査

上記債権調査と並行して、資産状況や家計状況を調査します。これらの調査のために、弁護士等に、資産に関する書類や家計簿を提出することになります。

一定の財産がある場合には,同時廃止事件ではなく,管財事件として扱われることになる可能性があります。そのため,事前に,財産関係は詳細に調査しておく必要があります。

▼

免責に関する調査

上記債権・資産等の調査に加え,免責に関する調査も行っておく必要があります。免責不許可事由がある場合またはあると疑われる場合には,同時廃止事件ではなく,管財事件として扱われることになるからです。

まず,免責不許可事由があるのかどうかの調査が行われます。

仮に、免責不許可事由があるからといって、必ずしも免責が不許可となるというわけではありません。

裁判所の裁量免責によって免責が許可されることも少なくありませんので,あらかじめ,この裁量免責が得られるのかどうかを判断するために,調査をしておく必要があるでしょう。

むしろ,免責不許可事由があるのに無いと嘘をつくことの方が危険です。もし後々免責不許可事由があったことが判明した場合,嘘をついていたことが発覚すると,それこそ裁量免責も受けられなくなってしまいます。

依頼をした弁護士等に正直に話し,生活を改善するように努力していれば,よほどのことがない限り,裁量免責を受けることができます。これは道徳とか倫理とかそういう話ではありません。

破産では,嘘をつくことの方がよっぽどリスクが高いということだけは知っておくべきでしょう。

▼

自己破産の手続の選択

これまでの債権調査・資産調査・家計調査などに基づいて,自己破産の手続を選択すべきか,それとも他の債務整理手続を選択すべきかということをもう一度確認します。

また,個人の自己破産には,管財事件と同時廃止事件がありますが,前記の債権調査,資産調査,家計状況の調査などの結果に基づき,最終的にどちらの手続になるのかという見通しも立てておく必要があります。

▼

自己破産の申立書の作成

自己破産を行うためには,まずは,破産手続開始・免責許可の申立書を作成しなければなりません。この申立書には,収支に関する資料,資産に関する資料,家計などを添付する必要があります。

この申立書やそれに添付する書類については,書式・ひな形が用意されている場合が多いですが,裁判所によって,その内容等が若干異なるので,その点については注意が必要でしょう。

▼

自己破産の申立て

自己破産の申立て

管轄の地方裁判所に自己破産の申立書を提出して,自己破産の申立てを行います。申立書には,手数料(収入印紙で納付),郵券(郵便切手)を添付します。申立書が受理された後,官報広告費を予納することになります。

東京地方裁判所本庁の場合(即日面接)

東京地方裁判所本庁では,即日面接という運用があります(東京地裁立川支部では即日面接は行われていません。)。

この即日面接とは、自己破産の申立書を提出した後に、裁判官と代理人弁護士があらかじめ面接を行い、事件の内容の説明をするというものです。現在は、コロナの影響もあり、電話での面接になっています。

即日面接には、債務者本人の出頭は不要です。少額管財となるのか同時廃止となるのかは,この即日面接によって決められることになります。

なお、即日面接は、弁護士が代理人となっている場合のみに行われる運用です。債務者本人の申立てや司法書士に依頼した場合の申立てでは、即日面接は行われません。

▼

破産者の審尋

自己破産の申立後,破産手続開始原因があるのかどうか,同時廃止事件とすべきかどうか等について調査するため,裁判所において,破産者審尋が行われる場合があります。

破産者審尋においては,裁判官によって,破産者自身に対する質問等が行われます。

弁護士が代理人にとなっている場合には,よほどの問題がある場合を除いて,基本的にこの破産者審尋は行われません。債務者本人による申立ての場合には、債務者審尋が行われることがあります。

▼

自己破産手続の開始から終結まで

破産手続開始決定・同時廃止決定

自己破産申立て(および破産者審尋)後,裁判所によって,破産手続開始決定(かつては「破産宣告」と呼ばれていたもの。)がなされます。

同時廃止事件の場合には,上記の破産手続開始決定と同時に,破産手続廃止決定もなされることになります。

廃止決定とは,配当すべき財産がないために破産手続を終了させるという決定です。破産手続開始と同時に廃止となるため,同時廃止決定と呼ばれています。

なお、東京地裁本庁においては、弁護士が代理人となっている場合には、即日面接をした日の属する週の翌週の水曜日午後5時付で,破産手続開始決定がなされることになっています。

▼

免責審尋

同時廃止事件においては,最後に,裁判所において免責審尋が開催されます。

この免責審尋には,債権者も出頭可能です。ただし,債権者が免責審尋期日に出頭するということはほとんどありません。

免責審尋においては,破産者にも発言が求められる場合もありますが,基本的には,住所や氏名の変更がないかどうか、現在の生活状況はどうかなどを問われるくらいで,ものすごく詳細な発言が求められるわけではありません。

また,時間にすると,よほど問題がある事案でない限りは,5分から10分程度でしょう。

▼

免責許可・不許可決定

上記の免責審尋から概ね1週間程度で,裁判所によって免責の許可または不許可の決定がなされます。免責が許可され,その決定が確定すると,債務の支払義務が免除されることが確定します。

免責許可の確定は,決定後2週間ほどの後に官報公告され,さらにそこから2週間で確定しますので,確定までは概ね1か月後ということになります。

なお,免責が不許可となった場合には,申立てをした地方裁判所を管轄する高等裁判所に対して異議申立て(即時抗告)をすることができます(なお,債権者も,免責許可決定に対して即時抗告が可能です。)。