この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

自己破産には年齢制限はありません。したがって、高齢者や未成年者でも自己破産はできます。

自己破産に年齢制限はありません

自己破産を申し立て、裁判所に免責を許可してもらうと、借金などの債務の支払い義務を免除してもらうことができます。

個人(自然人)が自己破産を申し立てるためには、「支払不能」であることなどのいくつかの要件を満たしている必要があります。

また、免責を許可してもらうためには、免責不許可事由が無いことが必要となってきます(ただし、免責不許可事由がある場合でも、裁判官の裁量によって免責が許可されることはあります。)。

もっとも、自己破産申立てや免責許可の要件に、年齢制限は含まれていません。したがって、高齢者や未成年者でも、自己破産を申し立てて免責許可を受けることは可能です。

以下では、高齢者や未成年者が自己破産をする場合の注意点について、説明します。

高齢者の自己破産における注意点

前記のとおり、自己破産には年齢制限がありませんので、高齢者であっても自己破産をすることは可能です。多くはありませんが、80歳や90歳などで自己破産をする方も実際にいます。

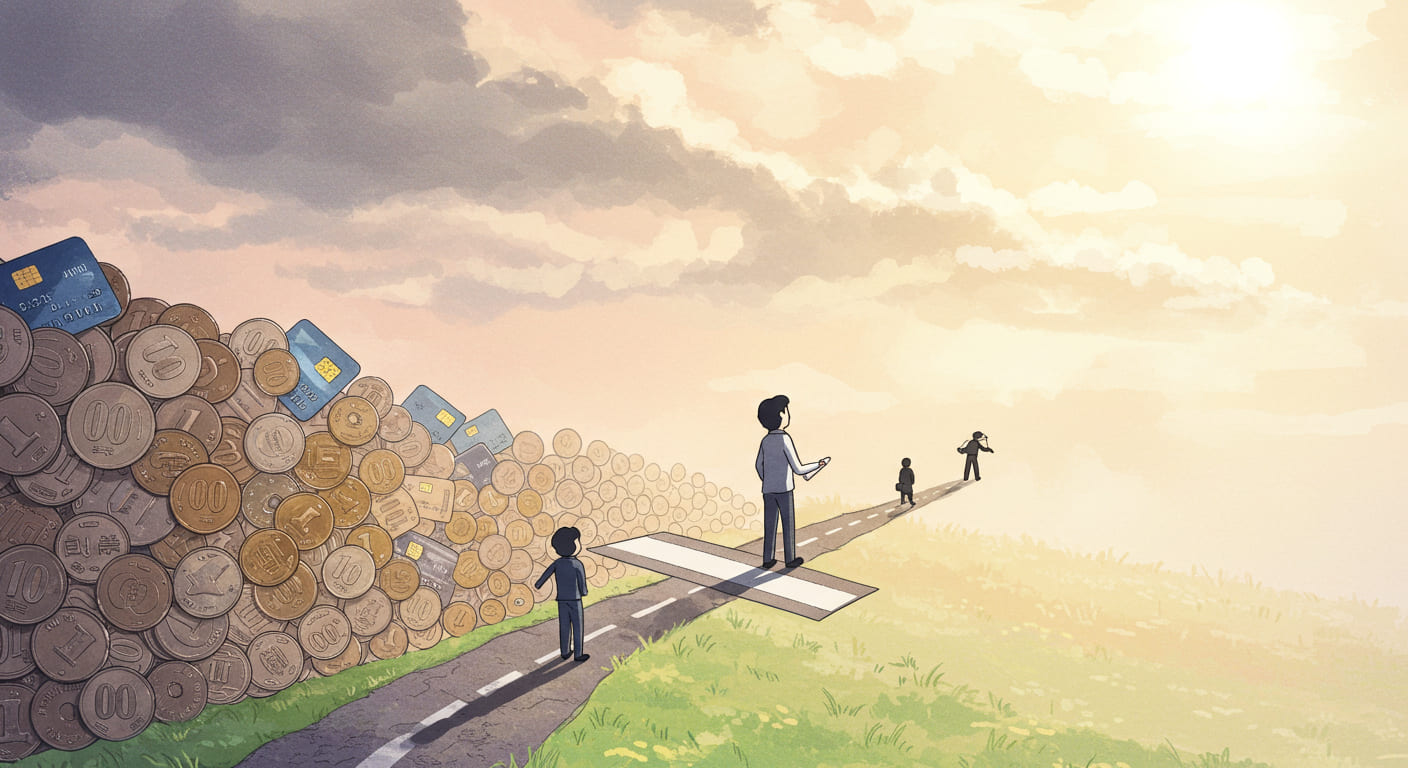

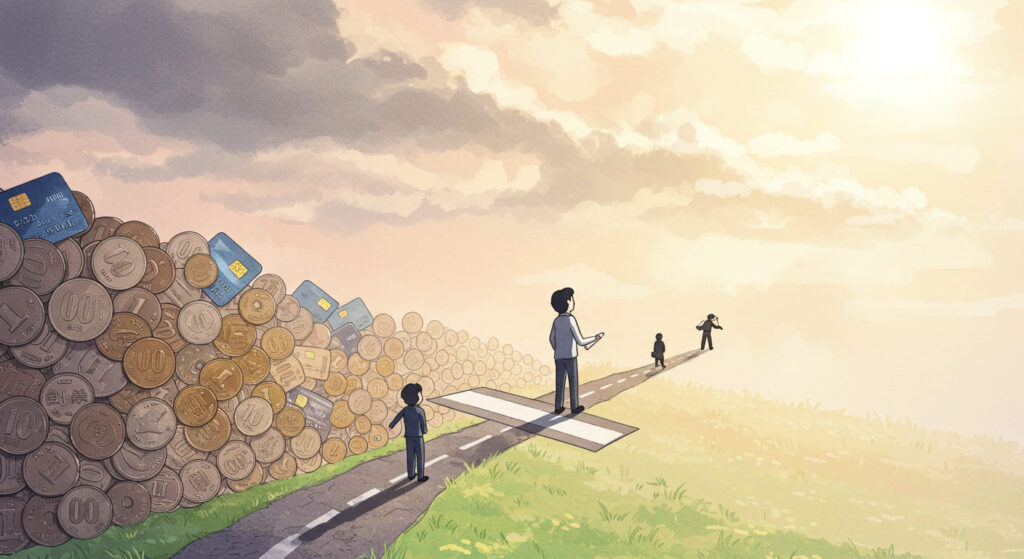

高齢者の方が自己破産をする理由は、やはり、自分が亡くなった場合に、債務が家族など相続人に引き継がれてしまうことを回避したいという理由が多いでしょう。

万が一、債務を負った人が亡くなった場合、その債務は相続人に引き継がれます。

相続人が相続放棄をすれば債務を引き継がないようにできますが、できれば相続人に余分な手間をかけさせず、自分が生きているうちに始末をつけておきたいという気持ちから自己破産を選択する人もいます。

ただし、高齢者の方の自己破産においては、いくつか注意すべき点もあります。

公的年金の取扱い

自己破産をすると一定の財産を処分しなければなりません。

もっとも、公的年金(国民年金や厚生年金など)は処分の対象になっていませんので、自己破産をしても受け取ることができます。

民間保険会社との間の保険の取扱い

民間保険会社との間の保険の場合は、解約返戻金があるときには解約されてしまいます(ただし、多くの裁判所では20万円以上の解約返戻金がある場合に限られます。)。

また、民間年金保険の場合には、受け取る年金も、全部ではありませんが、破産管財人によって回収される可能性があります。

民間保険会社との保険を維持するためには、自由財産の拡張を申し立てて、その保険を処分しなくてもよい財産(自由財産)として扱ってもらう必要があります。

高齢者の場合、再度保険に加入することは難しいことが多いため、自由財産の拡張は比較的認められやすいでしょう(必ず認められるものではありません。)。

認知症の場合

認知症であるからと言って、自己破産ができないことはありません。しかし、自己破産の手続も裁判手続ですから、裁判を遂行できる能力があることが前提になってきます。

そのため、認知症などにより判断能力が低下している場合には、自己破産の前に、家庭裁判所で成年後見人などを選任してもらう必要があります。

成年後見人が選任された場合には、その成年後見人が、高齢者本人(成年被後見人)に代わって、自己破産申立てをすることになります(成年後見人が弁護士に依頼して申立てをすることも可能です。)。

未成年者の自己破産における注意点

前記のとおり、自己破産には年齢制限がありませんので、未成年者であっても自己破産をすることは可能です。

もっとも、未成年者が、法定代理人(親権者や未成年後見人)の同意を得ないでした借金は、自己破産しないでも、契約の取消しが可能です(民法5条1項、2項、120条1項)。

契約の取消しをした場合、借金も契約時にさかのぼって無効ということになりますから(民法120条2項)、自己破産をする必要はなくなります。

ただし、以下の場合には、取消しができません。

- 法定代理人の同意または追認がある場合(民法5条1項、122条)

- 営業の許可を受けている場合に、その営業の範囲内で借入れ等を行った場合(民法6条1項)

- 成人していると信じさせるために詐術を用いて借入れ等を行った場合(民法21条)

これらの場合には、未成年者の契約であっても取り消すことができないため、場合によっては自己破産をする必要が生じます。

ただし、未成年者が自己破産をする場合には、法定代理人の同意が必要となります。

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

この記事が参考になりましたら幸いです。

弁護士の探し方

「自己破産をしたいけどどの弁護士に頼めばいいのか分からない」

という人は多いのではないでしょうか。

現在では、多くの法律事務所が自己破産を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、個人再生を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。

しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。

債務整理の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。

そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。

ちなみに、個人の自己破産の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。

弁護士法人東京ロータス法律事務所

・相談無料(無料回数制限なし)

・全国対応・休日対応・メール相談可

・所在地:東京都台東区

弁護士法人ひばり法律事務所

・相談無料(無料回数制限なし)

・全国対応・依頼後の出張可

・所在地:東京都墨田区

レ・ナシオン法律事務所

・相談無料

・全国対応・メール相談可・LINE相談可

・所在地:東京都渋谷区

参考書籍

本サイトでも自己破産について解説していますが、より深く知りたい方のために、自己破産の参考書籍を紹介します。

破産実務Q&A220問

編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい

破産実務を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、破産実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。

破産・民事再生の実務(第4版)破産編

編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい

東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、破産事件の実務全般について解説されています。

破産管財の手引(第3版)

編著:中吉徹郎 出版:金融財政事情研究会

東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。破産管財人向けの本ですが、申立人側でも役立ちます。

はい6民です お答えします 倒産実務Q&A

編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合

6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。

破産申立マニュアル(第3版)

編集:東京弁護士会倒産法部 出版:商事法務

東京弁護士会による破産実務書。申立てをする側からの解説がされています。代理人弁護士向けの本ですが、自己破産申立てをする人の参考にもなります。